Al frente de la salida del parqueadero de la Clínica Santa Fe, en el norte de Bogotá, hay un Farmacenter. El tendero ha trabajado en esta droguería durante cuatro años. Nunca había visto salir tantos cuerpos en coches fúnebres, “pueden salir cuatro o cinco en un mismo día”, dice.

Los huérfanos del covid

Isabel Beatriz Orozco, Carlos Rugeles y Carlos Holmes Trujillo.

Tampoco era común, antes del tercer pico de la pandemia, que en la entrada de Jardines de Paz, un cementerio a las afueras de la ciudad, hubiera fila de esos mismos coches fúnebres. La escena se repite todos los días. El conductor y su acompañante esperan completamente disfrazados y con respiradores para protegerse del covid, mientras que unos pocos familiares se acercan al vehículo. Se asoman a través del vidrio tratando de comprobar, infructuosamente, que sí sea el cuerpo de sus seres queridos y rezan algo de afán: “brille para ella la luz perpetua, brille para…”, para luego retirarse y darle paso a los siguientes.

Esta semana, Colombia alcanzó una cifra impensable: 100 mil muertos por covid. La pandemia ha azotado sin piedad al país en este último año y medio. Y todo parece indicar que las cosas no van a mejorar pronto.

“Esto es horrible” se lamentan los empleados de las funerarias cuando tienen que volver a hablar con tan solo quince días de diferencia con los hijos de unos padres que partieron uno detrás del otro.

Y aún así, los médicos logran responder pausadamente en su informe diario el mismo tipo de preguntas que les han hecho una y otra vez los familiares para tratar de entender, de nuevo, infructuosamente, lo que está pasando con sus seres queridos hospitalizados, inconscientes. Al tiempo, las enfermeras procuran conectar a los pacientes con sus hijos en una videollamada diaria para que les envíen mensajes, que ninguno sabe si les llegan o no.

Por varios días, para los enfermos y sus seres queridos se extiende ese limbo entre la vida y la muerte. Pese a que las experiencias se repiten en una y otra familia, los duelos por el covid han quedado reducidos a la pantalla de un computador, mientras cada cual afronta en la soledad de su casa el comienzo de una nueva vida sin los que ayer estaban.

La pandemia ha sido especialmente feroz con los colombianos mayores de 60 años. Se calcula que en este segmento han muerto 80 mil personas: de lejos el más afectado. Pero las pérdidas son incuantificables.

Según Alejandro Angulo, director del Área de Demografía y Estudios de Población, de la Universidad Externado, y autor del artículo “Pandemia, envejecimiento y espiritualidad”, el impacto en la cultura es enorme por la pérdida del acumulado de experiencias, conocimientos, y sabiduría de vida que tenían todos los adultos mayores que han muerto.

En un plano más concreto, Ángela María Jaramillo, profesora de la Universidad Javeriana, y autora del libro “La organización familiar en la vejez”, explica que aunque esas muertes, estadísticamente, no van a dejar una huella demográfica, sí afectan a la sociedad en su conjunto: “Miles de familias han perdido el apoyo de sus familiares. Y no sólo se han alterado los contextos más próximos, sino también los comunitarios, sociales, el destino del país, en general”, dice.

Además porque tenían por delante más años de vida: “En la medida que la media de esperanza de vida son 76,6 años, toda muerte por debajo de esa edad se debería considerar como una muerte prematura, más si multiplicas la cantidad de personas muertas y los años que habrían vivido”, explica Angulo.

Contrario a la idea invalidante de la vejez que tenemos, las cifras de Jaramillo muestran que sólo dos de cada diez viejos dicen tener alguna limitación física o psicológica.

La mayoría, según la investigadora, sigue aportando ingresos a sus casas. “Ocho de cada diez viejos trabajan como informales porque no tienen pensión. Lo que es totalmente injusto porque no tendrían que seguir trabajando, pero nos muestra que mueven la economía”, anota.

Y aportan además en cuidado. Muchas mujeres viejas, pero también hombres, cuidan a sus nietos y, en general, a otras personas mayores. Según Jaramillo: “Donde ellos no estuvieran, esas personas tendrían que pagar por esos cuidados”.

En el ámbito público, al menos una tercera parte de los profesores son personas mayores que aportan al conocimiento. “Y muchos otros son líderes comunitarios y políticos”, concluye.

Todos ellos, posiblemente, hubieran vivido otros años más, si no fuera por la pandemia. Habían sobrevivido, incluso, a las enfermedades de base que ahora les pasaron factura.

Está historia es un homenaje para ellos. Está escrita desde la voz de los que quedaron huérfanos, de sus hijos. Habla de sus pérdidas, que son también las de la sociedad en su conjunto, y hace parte, ojalá, de la elaboración de su duelo: el personal y el colectivo.

Isabel Beatriz Orozco Jaramillo

Nació el 18 de agosto de 1952 en Armenia Quindío. Murió el 1 de enero de 2021 por covid allá mismo.

Por Ana Isabel Guinand Jaramillo (hija mayor)

La pérdida del alma gemela

En Cali vivíamos mi mamá, mi esposo, mis hijos, ¡¿qué?! Estoy loca, yo no vivía con mi mamá, mi mamá vivía en Armenia. Pero hablábamos más de 20 veces al día. Era mi primer pensamiento y el último.

Era mi asesora profesional. Mi consejera familiar. Mi amiga, mi banco, me lo solucionaba todo. No puedo ni siquiera pensar en anécdotas concretas. Es la persona con quien más empatía he sentido en la forma de ver la vida y de sentir.

Llevaba 20 años dedicada al turismo con su finca-hotel “Los Girasoles” y con “Recuca” un parque temático de la cultura cafetera que montó con su único hermano y su mejor amigo, Luis Darío.

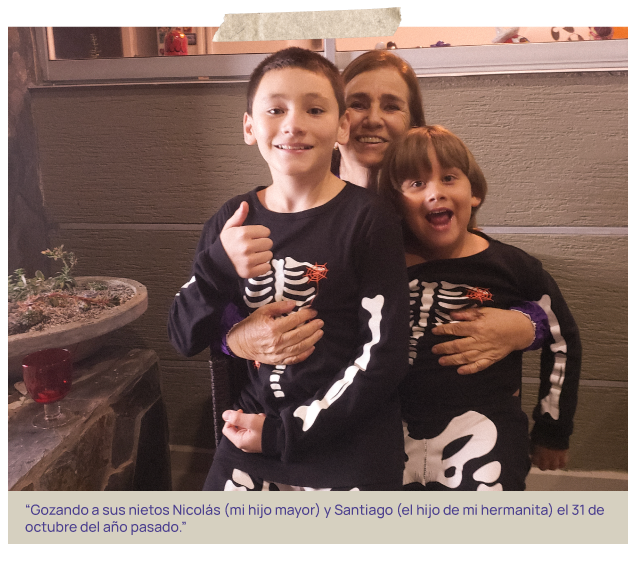

Era feliz en su vida como empresaria porque le dio la libertad que no tuvo como empleada y le permitió gozar a sus nietos. A los 50 años se había pensionado siendo Juez Tercero Civil del Circuito de Armenia un cargo que complementaba con el de profesora de Obligaciones en La Gran Colombia. Era una mujer de mucho carácter, dominante, autónoma.

Todo fue tan repentino y tan inesperado que tras cinco meses y medio de su muerte yo aún estoy en negación.

¡Porque estaba perfecta! El 18 de diciembre, antes de tener algún síntoma, ¡había caminado 6 kilómetros!

Pero el covid llegó a su puerta. La empleada interna que tuvo durante 30 años, salió el fin de semana a celebrarle el grado de bachiller a su nieto y volvió el lunes indispuesta. No nos generó alarma porque ella tenía una Epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) e hipertensión y a veces se sentía mal. La realidad era que se había contagiado y por ahí derecho se contagió mi mamá.

Tenía 68 años, pero nunca nos habíamos detenido a pensar en su muerte. De hecho mi hermanita Gloria Helena dice que ella creía que era inmortal. Tenía buenos argumentos: mi bisabuela murió de más de 90 años y mi abuelita, de 99 años y 11 meses. ¡Sólo se llevó ocho años con mi mamá!

Siempre estuvimos a la par con ella. Por eso siento que el covid nos arrebató la oportunidad de cuidarla, de dedicarnos a ella en su vejez. De devolverle de alguna forma tanto que recibimos.

El 22 de diciembre, antes de que la entubaran, fue la última vez que hablamos con ella. Ese día había terminado su último curso online de turismo. Los últimos meses había estado dedicada a cumplir los protocolos para reabrir los negocios tras la cuarentena.

No viajé antes a verla porque me daba miedo contagiarme por mi familia. Al mes de que mi mamá tuviera sus primeros síntomas, nos contagiamos todos en Cali de covid. ¡Qué paradoja!

Pasábamos 24 horas esperando la llamada con el reporte de salud. Sólo hasta el 31 de diciembre pude entrar a verla a la UCI. Me hicieron poner una bata, gorro y tapabocas, y estuve parada frente a un vidrio como 10 minutos observándola a lo lejos en una sala con todas las luces apagadas. Dormía plácidamente, estaba en una sedación súper profunda...

El 1 de enero nos dieron el último reporte: había muerto. Subí de nuevo a la UCI y me dijeron que ya estaba en la morgue. Que fuera y pagara, que la funeraria se encargaba de la cremación.

Mis sentimientos son encontrados. El primer pico del covid me dio la vida de mi hijo Martín que nació prematuro y estuvo en UCI y el segundo pico se llevó a mi mamá. En esas compensaciones que uno hace, pienso que ella me dejó a Martín, un bebé que se la pasa sonriente y que es absolutamente dependiente de mí. Ha sido mi carta de salvación.

Aprender a vivir sin ella será un camino muy largo y muy difícil de recorrer.

Carlos Rugeles Cárdenas

Nació el 19 de noviembre de 1934 en Bucaramanga, Santander. Murió el 14 de enero de 2021 por covid en Bogotá D.C.

Por Sandra Rugeles Ardila (su hija menor)

La pérdida de la prueba irrefutable del amor incondicional

Lo que más le gustaba en la vida a mi papá era que fuéramos a celebrar el 31 de diciembre a un hotel. No era que bailara o tomara mucho. Le gustaba que nos arregláramos e iniciáramos el año juntos en un ambiente festivo. Le encantaba ver el bufet con comida abundante y variada y ponerse las guirnaldas, los sombreros y los antifaces de la hora loca.

Yo he sido la organizadora de eventos de la familia. Como era poco lo que pedía, siempre me esforcé por cumplirle sus deseos y eso es lo que me da consuelo porque no pude cumplirle uno al final.

“Acá los estoy esperando para la cena de Año Nuevo. Yo le aseguro que aquí nadie está contagiado”, me dijo el 31 pasado, como a las 4 p.m. Había ido a comprar un montón de comida y había cocinado un pernil para todos. “Ya le paso a su mamá”, me decía, con la esperanza de que me hiciera cambiar de opinión y al mismo tiempo reconociendo su derrota.

Desde temprano le había dicho que ni mi esposo ni yo iríamos.

Estábamos todos bajo sospecha de estar contagiados porque nos habíamos reunido el 24 de diciembre y el 27 mi hermano Carlos empezó a sentirse muy maluco. Fue un viacrucis hacernos la prueba y pasó una eternidad en llegar los resultados.

El 1 de enero ya mis padres y mi hermana Adriana, que vivía con ellos, tenían síntomas también.

“La gorda”, como la llamábamos cariñosamente, fue la segunda hija de mis padres. Nació con una insuficiencia en la tiroides que supuestamente le iba impedir hablar y caminar.

Ninguna de las dos predicciones se cumplieron -hablaba hasta por los codos- pero su madurez y su nivel de aprendizaje se estancaron pronto y a sus 52 años era todavía una niña. Le fascinaba comer cosas ricas y hacer celebraciones. Y hacía las pataletas de alguien de ocho años.

No fue la única prueba que tuvieron mis padres. Mi mamá hace varias décadas tiene un trastorno bipolar. La mayor parte del tiempo está en su estado normal, pero nos la cambian por unos días: cuando tiene una crisis pasa de un estado de euforia en el que se siente la mujer maravilla y quiere ayudar a todo el mundo, a uno de depresión en el que no se quiere levantar de la cama.

Cuando peor le iba a mi papá era en las euforias, porque se le tenía que atravesar en sus planes, para que no regalara algo de más, para que parara de hacer ejercicio o cualquier cosa por el estilo. Entonces mi mamá reaccionaba furiosa, le decía que las cosas también eran de ella y lo amenazaba hasta con separarse.

Muchas crisis -hace ya unos años que están controladas- terminaban con ella internada una semana en un hospital psiquiátrico para estabilizarla.

Y ahí estaba mi papá yendo a visitarla a diario con su bolsita llena de encargos para ella. La laca no le podía faltar. “Ole papá aunque sea deberías dejarla sin visita un día por lo mal que se portó contigo”, le decía yo entre risas. Pero eso era impensable para él. La adoraba.

Mi esposo me quiere mucho, llevamos 20 años casados, pero no se compara al amor que mi papá le tenía a mi mamá. Muchas parejas que tienen hijos especiales y situaciones difíciles tienden a separarse. Él nunca pensó en irse. Todo lo contrario… asumió su compromiso con toda la entrega.

Tenía 84 años. Unas cejas gruesas como las mías y la misma risa burletera. Mi mamá dice que soy su fotocopia.

Medía 1.68, aunque en los últimos años se encogió como cuatro centímetros. No era flaco, pero tampoco gordo. Estudió ingeniería industrial y se pensionó siendo gerente de producción de una planta de donde casi no lo dejan irse hasta que cuando tenía como 70 años dijo que ya no trabajaba más. Ni por todo el oro del mundo.

No era muy amiguero aunque hoy todavía me llama gente a darme el pésame y a decirme que alguna vez les dio un consejo en un momento crucial. Vivía en función de mi mamá y de la familia.

Al abrir y cerrar la puerta de su casa mi papá y mi mamá estaban cogidos de la mano viendo televisión y mi hermana al lado, en su cuarto, frente al computador tejiendo.

Los primeros días de enero arrancaron para nosotros con ellos hospitalizados. Mi hermana entró el 1 de enero, mi papá el 2 de enero y mi mamá el 4 de enero.

Aunque mi mamá tiene diabetes e insuficiencia renal, fue la que mejor respondió. Mi papá en cambio empeoró de un momento a otro. Era la época en que había un 96 por ciento de ocupación de UCI, pero él duró cuatro días esperando una, antes de entubarlo le dio el primer paro respiratorio.

La muerte antes había estado rondando. Había tenido años atrás un cáncer de piel, y dos años antes uno de colón -que él negaba al punto que no quiso que le hicieran quimio-, pero esta sin duda fue la peor experiencia que tuvo porque le tocó separse de mi mamá.

Un día que hablamos y que se estaba quejando, le dije: “tranquilo, que yo le tengo el antídoto, y entonces logré hacer un puente con la enfermera de mi mamá y conectarlos por teléfono. Cuando ella habló, mi papá soltó una expresión de júbilo, sólo quería saber cómo estaba ella. Sus dolencias pasaron a un segundo plano”.

Para mi hermana Adriana también fue muy difícil. Nos llamaba y nos decía: “sáquenme de aquí, yo estoy bien. Piedad -la hermana mayor, que la llevó a la clínica- es una exagerada”. Nunca había estado sola. Y su umbral del dolor era altísimo.

Es una situación muy horrible esperando la llamada del reporte todo el tiempo, pegado del celular porque son números desconocidos. Al mismo tiempo, a uno se le va la respiración cada vez que contesta porque no sabe qué le van a decir. Varias noches me levantaba el dolor porque me acababa de morder la lengua del estrés.

Mi papá murió el 13 de enero. Y “la gordita” el 15. El 14, en cambio, le dieron salida de la clínica a mi mamá, que como un milagro hasta ahora ha soportado las dos pérdidas mejor que cualquiera.

Me consuelo pensando que el covid le ahorró a mi papá una enfermedad terminal que lo hubiera de pronto llevado a ser una carga para nosotros, ¡lo último que el hubiera querido ser!. Los 12 días que sufrió entonces serían pocos frente a ese panorama.

Carlos Holmes Trujillo

Nació el 23 de septiembre de 1951 en Cartago, Valle del Cauca. Murió el 26 de enero de 2021 por covid en Bogotá D.C.

Por Camilo Trujillo (su hijo del medio)

La pérdida de la brújula profesional

Cuando tenía 12 años, mi papá llamó a mi mamá en Cali: “María Victoria, yo me quiero llevar a Camilo”. Ella le dijo: “bueno, pero hay que preguntarle a él si se quiere ir”.

“¡Ya!, ¿dónde firmo?”, fue mi respuesta contundente. Lo acababan de nombrar embajador ante la OEA en Washington D.C. Ha sido una de las épocas más felices de mi vida. Duró dos años, del 95 al 97.

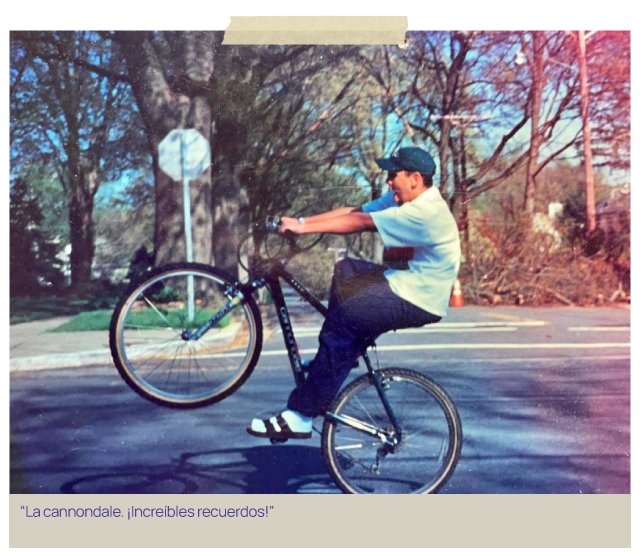

Mi papá me compró un fierro de bicicleta, una cannondale negra con verde fosforescente. La tuve hasta hace como cinco años. Andaba para arriba y para abajo en esa bici y eso provocó la envidia de él: “Cami, acompañame a comprar una bici”, me dijo un día. ¡No sabía montar! Nunca había aprendido.

Fuimos a una tienda y compró una Trek, sencilla, pero con un sillín gigante de silicona. En el patio trasero de una casa típica gringa donde hoy vive el embajador Alejandro Ordóñez, yo le enseñé a mi papá a montar en bicicleta, tal cual como a un niño chiquito, sujetándolo del sillín.

Un día montando juntos le pasé muy cerca, se asustó y se cayó. Se pegó duró, se emputó un rato conmigo y después no recuerdo que volviera a montar mucho. Lo reemplazó por el tenis. Jugaba tres veces por semana preparándose para poder ganarme -risas- los fines de semana que yo jugaba con él. Porque también estaba en el equipo de basket del colegio, así que no tenía tanto tiempo.

Recuerdo a Alba Lucía, su novia, y a él con los carteles apoyándome en los torneos. “Estuviste sensacional”, coincidían, y aplaudían los dos. Después, de viejo, me confesaron que era lo más aburrido ir a verme por las pelas que nos daban los otros equipos.

Era la época del Dream Team de la NBA y cuando Alba Lucía se venía para Colombia a visitar a su familia nosotros trasladábamos nuestra sede a un Billiards, un típico bar gringo lleno de pantallas con deportes. Jugábamos billar con mi papá, veíamos a los Chicago Bulls y comíamos nuestra comida favorita: mozzarella sticks con salsa marinera.

Mi papá y mi mamá, María Victoria Saavedra, se separaron cuando yo tenía como un año y mi hermano Carlos Mauricio, seis. Al cabo de tres años se casó con mi otro papá, Julio César Reina. Hoy tiene 82 años.

Recuerdo que cuando estaba como en primero de primaria, en el Colegio Bolívar, teníamos que escribir una carta sobre nuestro papá. Yo me paré en frente de la clase y dije que era muy afortunado por tener dos papás. Uno era el mejor alcalde -mi papá era en ese entonces alcalde de Cali, el primero elegido popularmente- y, otro, el mejor pediatra.

Fui muy afortunado por poder sentir cuando estaba creciendo ese amor en la casa, por no sentir esa ausencia, sabiendo que tenía a mi papá biológico también. De tener a alguien que me ayudara a tener consciencia de que tenía que apagar la luz para ahorrar en el consumo y que despertara mi sensibilidad social. Mi papá Julio César ha sido una persona absolutamente preocupada por la nutrición de los niños, por prevenir los embarazos en adolescentes.

Y al mismo tiempo, privilegiado por tener otro ejemplo de papá con un amor gigante por este país, que me inculcó el respeto por la institucionalidad, por el orden constitucional, por el servicio público. Con él siempre hablábamos de política, siempre me daba consejos sobre el paso siguiente que iba a dar.

La última vez que lo vi personalmente fue el 3 de diciembre de 2020, en la Escuela General Santander, cuando terminé el curso de reserva de la Policía. Era también el día del cumpleaños de mi hermano mayor.

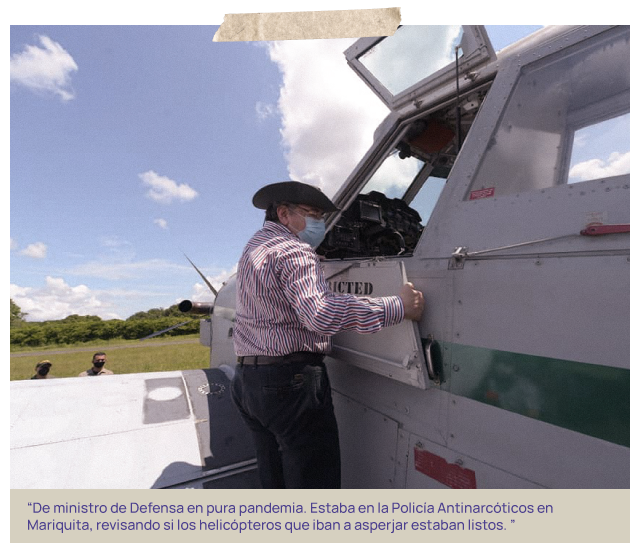

Para mi papá fue muy duro que le tocará ser ministro de Defensa en pandemia. Tener un consejo de seguridad en Saravena Arauca por zoom le parecía de lo más patético. Entonces apenas se reabrió un poco la cosa, arrancó como un loco a viajar por todas partes. Me decía: “Cami, ¿qué hacemos? ponernos el tapabocas y echarnos la bendición”.

Y, sí, era muy juicioso con el tapabocas. Pero recuerdo en una reunión a la que lo acompañé… le trajeron gaseosa en un vaso plástico y un recipiente con maní. Hasta ahí podía llegar el cuidado. ¡Vaya a saber uno cómo se contagió!

Antes de entubarlo el 18 de enero de 2021, prácticamente, le tuvieron que arrebatar el teléfono para que parara de trabajar. Hablamos y me dijo que en tres días nos veíamos, que ese era un procedimiento rutinario. Tenía la mejor atención: ¿cómo no se iba a salvar?

Luego de tener mejoría, el 25 de enero todo se fue al piso. Había superado la neumonía y ahora le fallaba el corazón -sufría de una arritmia cardiaca-. Hablé con la directora del Hospital Militar a las 10 p.m. y me dijo que mi papá estaba muy inestable. Recuerdo que me tiré en la cama, revisé que el celular tuviera volumen, me puse las manos en el pecho y me quedé dormido.

Cuando menos pensé me desperté sobresaltado, miré el reloj y faltaban como 10 minutos para las 2 a.m. del 26 de enero. Me dije: “mi papá se murió”. Y a los 50 segundos timbró el teléfono, era Clara Galvis, la directora, confirmándome la noticia.

Como a las 3 a.m. el expresidente Uribe filtró la noticia en un Twitter. Desde ese momento ya no paró de sonar el teléfono y todo fue movimiento durante tres días. Después pasé una semana solo en mi casa en silencio.

Mi papá se preparó toda la vida para ser Presidente y desde 2011, cuando volvió de la Embajada de Bruselas, la vida lo fue poniendo en ese camino. Era un hombre de Estado.

Para las elecciones 2022 creía que con su ejercicio como canciller y como Ministro de Defensa ya se había ganado el derecho propio a ser candidato presidencial. Estoy seguro que si le hubiera tocado competir en una consulta interpartidista o por encuestas como en las dos elecciones anteriores, se habría lanzado por firmas.

Trato de seguirme comunicando con él y de pedirle que me guíe. Siempre evitó que tuviéramos mucha exposición pública y se emocionaba más con los cargos que tuviéramos en el sector privado. Por protegernos y también porque cualquier cosa que hiciéramos mal afectaría su trabajo. Pero siento que en este momento me está confirmando que voy por buen camino, que lo público es lo mío, y sólo estoy esperando sus señales de en qué dirección debo ir.

Si Dios me lo permite yo quiero mantener vivo su nombre y sus ideas, pero sin pasarle a nadie por encima y sabiendo que Carlos Holmes Trujillo sólo había uno.

*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.